Sniper: Ghost Warrior Contracts

Trifft sein Ziel, aber nicht ins Herz

Die Gameslibrary des Mannes ist der Schuhschrank der Frau: So viel Auswahl und doch nichts Richtiges dabei. Mit diesem Klischee möchte ich meine Review zu Sniper: Ghost Warrior Contracts beginnen. Kein guter Anfang, möchte man meinen, passt es doch ganz gut zu diesem Spiel, das ich mir in einem Anflug von Splinter Cell-Nostalgie im Sale geschnappt habe und nach gut 15 Stunden jetzt wieder weglegen kann – und was haben mich diese 15 Stunden Nerven gekostet. Nicht im gewünschten Am-Rand-des-Stuhls-sitzen-und-hoffen-das-alles-klappt-Sinne, sondern eher Richtung Wann-ist-es-endlich-vorbei?

Sniper: Ghost Warrior Contracts erschien letztes Jahr und ist, wie unschwer zu erkennen, ein Ableger der Sniper: Ghost Warrior-Reihe der polnischen Entwickler City Interactive. Auch der Kern des Games lässt sich leicht vom Namen ableiten. Wir spielen einen als Scharfschützen ausgebildeten Spezialsoldaten, der als einsamer Wolf Zielpersonen ausschaltet. Ausgerüstet ist er mit einem recht umfangreichen Waffenarsenal, zahlreichen Gadgets und einer herrlich unpassenden Synchronstimme, die weniger nach Raubein und vielmehr nach Röhrenjeans klingt. Aber warum hören wir unser virtuelles Selbst als Solokiller denn überhaupt sprechen? Gut aufgepasst! Der Stimme unseres Protagonisten dürfen wir immer dann lauschen, wenn wir mit unserem Mittelsmann, dem ‚Handler‘ sprechen, der uns die namensgebenden Contracts, also Aufträge, nennt. Und da sind wir auch schon beim ersten Klischee: die Story.

Freiheitskampf irgendwo im Nirgendwo

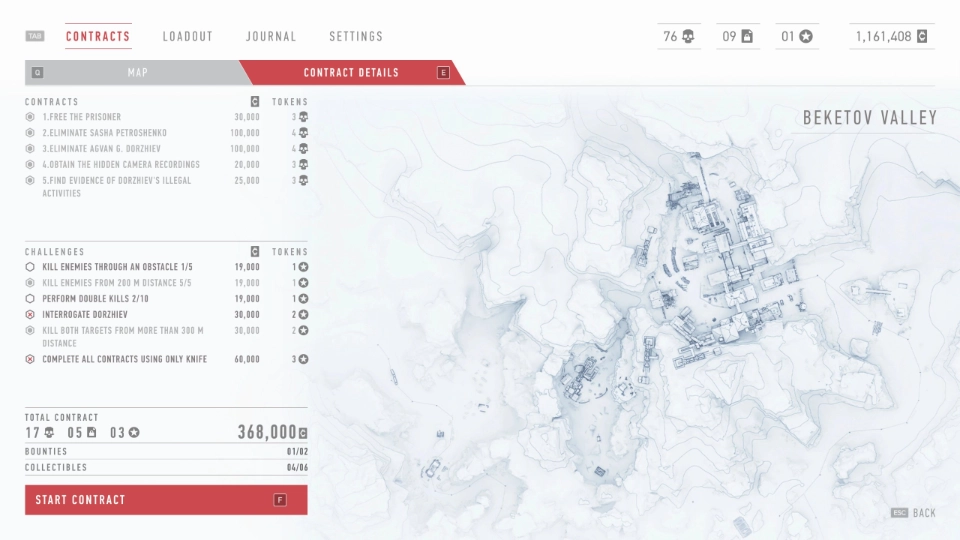

Das Szenario ist auf den ersten Blick eigentlich ganz nett. Sibirien hat sich von Russland unabhängig erklärt, irgendwelche Oligarchen führen das Land und wie es sich halt so verhält, hat jede unserer Zielfiguren genug Dreck am Stecken, dass nur eine beherzte Restrukturierung von körperlichen Merkmalen mittels bleihaltiger Projektile oder auch scharfen Essbestecks ihrem Leben noch einen Sinn geben kann – dazu später mehr. Contracts bietet hierfür fünf Maps plus Minitutorial an, auf denen wir uns von unserem Ex- bzw. Infiltrationspunkt aus zu unseren Zielen vorarbeiten müssen. Eine Handvoll Karten klingt zwar im ersten Moment nach sehr wenig, tatsächlich sind die Maps aber sehr weitläufig und schön, wenn auch schlauchig gestaltet mit jeweils mehreren Aufgaben. Dabei bietet uns jede Location immer mehrere Optionen, um an unsere Ziele zu kommen. Mal können wir durch einen Lüftungsschacht die Wachen umgehen, mal uns durch ein Minenfeld schlängeln, sofern wir den dafür nötigen Skill freigeschaltet haben. Denn für erfüllte Aufträge und Herausforderungen erhalten wir Geld und Tokens, die wir zum Aufrüsten unseres Supersoldaten brauchen. Das klingt auf dem digitalen Papier, als hätte Contracts das Rüstzeug, um ein spannendes, herausforderndes Spiel zu sein, ist es aber nicht.

Das beginnt schon mit der oben angedeuteten Story. Wer wir sind? Irgendjemand, der ausgewählt wurde und sogar eine Maske trägt, um möglichst wenig Identifikation mit dem gesichtslosen Attentäter zu ermöglichen. Von unserem Kontakt, den wir natürlich auch nicht kennen, werden wir ‚Seeker‘ genannt. Der ‚Handler‘ ist unser einziger Gesprächspartner und selbstverständlich ebenso charakterlos. „Tu dies, töte das, sammle jenes.“ Das ergibt für die Prämisse des Spiels Sinn, immerhin gehen Auftragsmörder und -geber selten mit ihren echten Namen hausieren, macht aber auch sofort deutlich: Dieses Game ist nichts weiter als ein Spielplatz, der einfach nur für Leute da ist, die es geil finden, stundenlang dumme NPCs beim Stur-in-die-Gegend-schauen zu beobachten, Laufrouten auswendig zu lernen und nach zahllosen Fehlversuchen den perfekten Run hinzulegen, um das Ziel unbemerkt auszuschalten. Wem das reicht, der wird mit Contracts vermutlich Spaß haben und an dieser Stelle könnte man die Review wohl beenden, aber ich habe gerade zwei Stunden Fußball geguckt und brauche wieder etwas Spannung in meinem Leben, deshalb erzähle ich euch jetzt einmal, was mich an diesem Spiel gestört hat.

Stumpf ist Trumpf

Wenn wir schon einen Auftragsmörder spielen, warum muss dann jedes Opfer so dargestellt werden, als würde es den Tod verdienen? Beim einem kriminellen Untergrundboss verstehe ich das ja noch, aber bei einer Ärztin, die mittels Genmanipulation versucht, krankheitsresistente Kinder zu ‚züchten‘? Dieses eigentlich spannende Fundament für eine Ethikdebatte mit genug Freiraum für Eigeninterpretationen, wird selbstverständlich kurz nach Betreten der Map dadurch torpediert, dass besagte Frau ein paar (Kinder-)Leichen im Keller hat und, wie könnte es anders sein, Supersoldaten heranzüchten will. Alles, damit der Spieler auch ja nicht in einen Gewissenskonflikt gerät.

Das Spiel versucht eher umgekehrt unsere Taten zu rechtfertigen, dass wir mit unseren Morden etwas ‚Gutes‘ tun, vielleicht sogar ein Held der Bürger Sibiriens sind. Nennt mich idealistisch, aber ich denke, dass Auftragsmord nie gerechtfertigt werden kann, schließlich brüsten sich Großteile der westlichen Welt mit der Abschaffung der Todesstrafe. Warum dann also nicht wie zum Beispiel bei der Hitman-Serie mal den Spieler seinen Taten hinterfragen lassen, wenn wir eine scheinbar gute Person gegen Geld umlegen? Schließlich töten wir auch (je nach Spielstil) leichenbergweise Soldaten und Wachen ohne Probleme … und dabei wird schon relativ früh deutlich, dass unser Auftragsgeber keine altruistischen Motive verfolgt … Chance vertan. In anderen Reviews hätte ich diesen ‚Reveal‘ übrigens als Spoiler gekennzeichnet, der ist aber so offensichtlich, dass man schon das geistige Level der KI-Gegner haben muss, um das nicht mitzubekommen.

Die sind der nächste Punkt auf meiner Hassliste, auch wenn ich vorwegsagen muss, dass ich Contracts auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad ‚Sniper‘ gespielt habe. Auf dieser Stufe waren die Gegner ein Witz. Wenn nicht gerade ein Scharfschütze in der Nähe ist, kann man getrost 50 Meter entfernt stehen und wird nicht bemerkt – in einem Spiel, in dem Gegner auf einer Distanz von bis zu 1 km angezeigt werden.

„Aber hey, dann spiel doch auf ‚Deadeye‘, da bemerken dich die Gegner sofort.“

Wozu ich sagen würde: „Hey, danke für den Hinweis, das ist ja eine Superidee, darauf bin ich selbst ja gar nicht gekommen.“

„Zumal man für jede Mission den Schwierigkeitsgrad vorher auswählen kann, falls man mal irgendwo festhängt.“

„Das stimmt lieber Fanboy. Aber wusstest du, dass die Gegner dann auch mehr aushalten und ‚Sniper‘ als Standard-Level angegeben ist? Da beiße ich im direkten Feuergefecht auch schon direkt ins Gras. Muss ich mir das Spiel also erst künstlich schwerer machen, damit es spannend wird? Beschweren sich Leute bei Dark Souls, dass es ihnen zu schwer ist?“

„Äh … ja?“

„Ja, aber dann spielen sie es entweder nicht weiter, oder eben doch, weil das Spiel darauf ausgelegt wurde, so schwer zu sein. Hier gilt der mittlere Schwierigkeitsgrad als Standard. Du bestellst ja nicht auch eine Schweinshaxe und beschwerst dich danach, dass die mit Fleisch ist?“

„Nein, natürlich nicht. Aber was hat das mit Contracts zu tun?“

„Nun, beim Fall von Contracts bestellst du eine Schweinhaxe und die gutaussehende Kellnerin bringt ein Schnitzel … an den Nachbartisch.“

Mir wird eine Scharfschützensimulation in einem annährend realitätsnahen Szenario vorgestellt, bei der ich jeden Schritt überdenken muss und keine Fehler machen darf, um nicht zu scheitern. So zumindest die Theorie. In der Praxis kann ich indes ganze Stützpunkte in wenigen Minuten aus der Ferne entvölkern. Dabei geht es mir nicht darum, dass eine einzelne Person hunderte Feinde alleine ausschalten kann. Das hier ist ein Spiel, das soll Spaß machen. Tut es aber nicht, wenn ich besagten Killingspree hinlegen kann, weil Kapitän Kurzsicht und seine 30 blinden Brüder nichts von ihrem Schicksal mitbekommen. Selbst wenn Gegner nebeneinanderstehen, habe ich genug Zeit, beide nacheinander auszuschalten, ohne einen Alarm auszulösen.

Aber selbst wenn mal die Sirenen heulen, heißt das keineswegs Game-Over. Im Worst Case schickt uns ein Artillerietreffer oder Feindbeschuss ins Grab und zum letzten Checkpoint – freies Speichern gibt es natürlich nicht. Oder aber wir bekommen alle alarmierten Feinde per roter Raute angezeigt, um sie entspannt aus der Ferne nacheinander auszuknipsen. Selbst, wenn Schüsse fallen oder Granaten explodieren, wird nicht sofort der Alarm ausgelöst. Und da die Bereiche der Maps sequenziert sind, heißt ein Alarm in Location A übrigens nicht, dass die Soldaten bei Location B wachsamer werden. Trotz Funkverkehr und Todesschreien geht es wie beim Discoschluss zu: Jeder macht sein Ding, die Besucherzahlen sinken, am Ende gibt’s eine Riesensauerei und ich habe Kopfschmerzen.

Aus diesem Grund ergibt leises Vorgehen auch wenig Sinn, es sei denn, man möchte die unterschiedlichen Herausforderungen der Maps abschließen, nur um mehr Upgrades für den Charakter und seine Waffen freizuschalten, die man ohnehin nicht braucht, weil Kopfschüsse (so wie es sein sollte) immer tödlich sind. Und wenn selbst ich davon absehe, sinnlose Challenges zu machen, der ich alle Assassin’s Creed auf 100% (ja auch Odyssee) gespielt habe, soll das was heißen. Weil selbst das Federneinsammeln in Assassin’s Creed II mehr Spaß gemacht hat, als die strohdoofen KI-Gegner in Contracts aus ihrer bemitleidenswerten Virtualität zu blasen. Ich kann mich im hohen Gras in zwei Meter Entfernung vor den Gegner stellen, und solange ich mich vor dem Auffüllen der Aufmerksamkeitsleiste hinhocke, bin ich quasi unsichtbar. Anders als bei AC sind die Gegner danach auch nicht misstrauisch oder alarmiert, sondern folgen Stur ihrer Routine.

Fazit

Ich könnte jetzt noch weiter darüber schreiben, wie sinnfrei die unterschiedlichen Waffen durch Onehit-Mechanik sind, wie ich keines der Gadgets nutzen musste und wie froh ich war, nach zahlreichen Abstürzen endlich final das Spiel ausschalten zu können, aber ganz ehrlich, dafür fehlt mir gerade die Muße. Deshalb kommt hier mein Fazit: Wenn man von den eigentlichen freien, aber teils durch Grafikwände eingeschränkten Maps absehen kann, von der hakeligen Klettersteuerung und davon, dass sich Leichen nicht einfach über Brüstungen werfen lassen, vom simplen Hackminispiel, Grafikbugs, sich immer wiederholenden Killanimationen, der grässlichen KI, der blöden Story und langweiligen Charakteren, dem fehlenden Trefferfeedback unter Beschuss und zu guter Letzt den häufigen erneuten Spielen mancher Stellen mangels freiem Speichern, dann wird man wohl seinen Spaß mit Sniper: Ghost Warrior Contracts haben.

Denn bei aller Kritik funktionieren in diesem Spiel drei Dinge gut: Die Welt sieht stimmig, wenn auch nicht umwerfend aus. Das Snipen, der Kern des Spiels, funktioniert und befriedigt trotz Repetition. Und wer umgekehrt darauf steht, das gleiche Szenario auf unterschiedliche Varianten anzugehen, bekommt dafür durch die zahlreichen Infiltrationsmöglichkeiten und Gadgets genug Werkzeuge an die Hand. Weil ich bisher kein anderes Spiel der Marke gespielt habe, kann ich nicht beurteilen, ob Contracts diese Aspekte besser oder sogar schlechter als seine Vorgänger umsetzt. Ich würde es mir aber wünschen. Denn wenn dieses Game der Hochpunkt der Reihe darstellt, wurde 1A an gutem Gamedesign vorbeigeschossen.